総合出版社への道

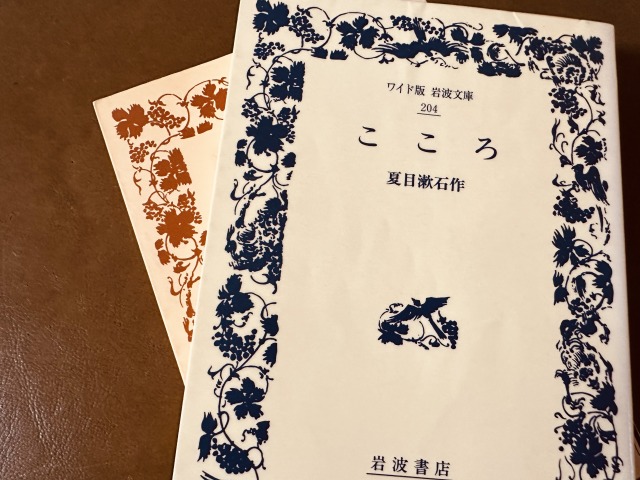

岩波が最初から出版業をするつもりだったかは明らかではありませんが、大正7、8年ごろからは新刊販売だけを行うようになったといわれます。新刊本の販売で大きく注目されたのは、大正3年(1914年)に刊行された夏目漱石『こころ』でした。

古本屋を開店した当初、岩波は漱石に店の看板を書いてもらうために「漱石山房」を訪れます。漱石は快諾して「岩波書店」と大書し、その看板は関東大震災で焼失するまで屋上に掲げられていました。また、岩波はその後再び漱石を訪ねて、『こころ』の出版を懇願しました。そもそも『こころ』は、大正3年(1914年)4月20日から8月11日まで、『朝日新聞』で「心 先生の遺書」として連載されていたものでした。漱石のところには他にも依頼があったようですが、駆け出しの岩波書店で自費出版することになりました。

『こころ』の出版に感激した岩波は、何がなんでも立派なものを作ろうとしていたといいます。漱石はそれを戒めて、よく小言を言ったとか。けれども、漱石自身も装丁を自分で行うなど、岩波の熱意に巻き込まれ、楽しんでいたところもあったのかもしれません。

『こころ』の出版により、世間からの信頼を得た岩波書店は、大正4年(1915年)『哲学叢書』を出版しました。出版について「わが国の思想界の混乱時代に当たって、この混乱は哲学の貧困にありと思い、哲学の一般的知識を普及する目的」と岩波は語っています。出版には、一高以来の友人である阿部次郎、上野直昭、安部能成らが参加。全十二刊が刊行されたのは、大正6年(1917年)のことでした。『哲学叢書』は廉価であったため、若い知識人に支持され、爆発的な売れ行きを記録しました。

また、大正5年(1916年)に漱石が亡くなると、その弟子たちによって全集の出版が企画されました。漱石の作品は春陽堂や新潮社、大倉書店などからも出版されていましたが、岩波は自分が出版するのが、日本の為にも夏目家の為にも一番好いという信念を堅持し、漱石夫人も賛成したことから、「漱石全集刊行会」の名で岩波が出版を引き受けることになりました。そして翌年『漱石全集』を出版。これがまた大当たりとなり、岩波書店はその後も全書、新書、六法全書、教科書、各種講座など次々と出版し、総合出版社の地位を獲得しました。

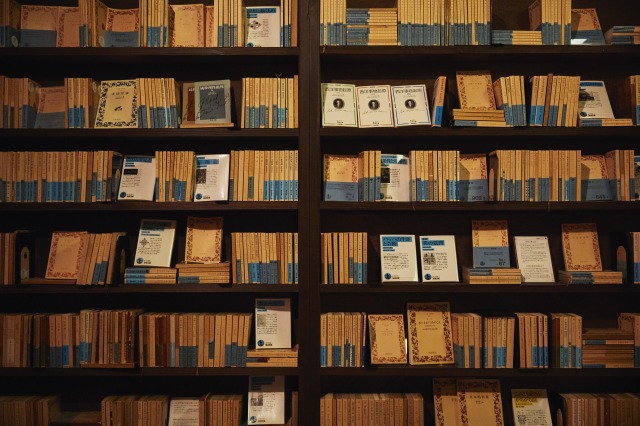

順調に成長を遂げていた岩波書店でしたが、大正12年(1923年)の関東大震災、そして昭和恐慌によって岩波書店も大損害を受けました。けれども、岩波は昭和2年(1927年)に「岩波文庫」の販売を開始。名著から哲学、社会科学、自然科学、文芸、芸術まで、さまざまなジャンルを網羅し、しかも価格は100ページにつき星一つが20銭という分かりやすい価格にしたことで、社会現象ともいうべき大ヒットとなりました。

「岩波文庫」には、「読書子に寄す―岩波文庫発刊に際して―」が掲載されています。

「真理は万人によって求められることを自ら欲し、芸術は万人によって愛されることを自ら望む―」という書き出しで始まる名文には、岩波の「岩波文庫」への想いが綴られています。

→次号も、岩波茂雄の人生についてご紹介します。