岩波書店の誕生

明治41年(1908年)7月、岩波は東京帝国大学哲学科選科卒業。翌年には神田高等女学校(現在の神田女学園)の教頭に就任しました。月給は三十五円、ボーナスが五円とそれほど高給ではありませんでしたが、フェミニストの熱情をもった岩波は労をおしまず、全力で生徒を教育しました。

「当時理想に走っていた僕は学校の経営方針にあき足らず、私塾でもやろうとも思ったが、更につきつめて考えてみれば信仰もなき自分は人の子を賊う如きことより外出来ない教育界より去ることにした。」

岩波は、学校の方針と合わず4年あまりで教師生活を終えますが、その間生徒たちに慕われ、同級会は「スズラン会」と岩波が命名しました。

退職した後、岩波は何か商いを始めようと考えていました。そして、大正2年(1913年)、神田での大火で焼けた古本屋の尚文堂が店の隣に新築した貸店を知人に紹介され、古本屋「岩波書店」を開店。開業資金となったのは、故郷、信州諏訪在中洲村の田畑の売代でした。「ご先祖様から続く土地を売るとは何事ぞ」と親戚の周囲の反対もありましたが、伯父の音蔵が間に入ってくれたといいます。

「私が商売を始めたのは、いわば市井に隠れ家を求めてのことであって、責任の軽い、心の苦しみのない、気の済む生活をしたいという、極めて消極的な気持ちから出たのであります。日本の文化に多少でも貢献しようとか、学術の振興に寄与しようなどと云う抱負をもって始めたものではありません。」

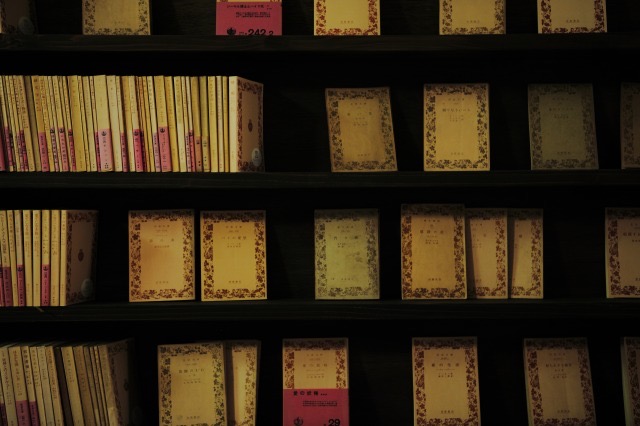

当時の岩波には商売気はまるでありませんでした。開店当時は、本棚はすき間だらけで、自分の蔵書や友達から借りた本を並べていました。

唯一岩波がこだわったのは古本の正価販売でした。当時古本は店先で交渉して値段を決めるのが一般的でした。岩波は、虚偽を嫌って教師を辞め商人となりましたが、正直では商売はやっていけないというのが常識です。岩波はこれを迷信だとし、「古本は高く買って安く売る」「割引できるのなら、最初から安く売る」というスタイルで、正直な商売を貫きました。店内には、「正札販売厳行仕候」「正札高価なれば御注意被下度候」という札が貼られていたといいます。正価販売を理解してもらうには時間がかかりましたが、一年たったころには、店も軌道にのるようになりました。

そのうち岩波は新刊本を出すようになりました。それは聖書や『婦人之友』など岩波自身が愛読していた本でした。また、同郷の島木赤彦が編集していた『アララギ』は毎月店頭に立看板を出して広告していきました。その後、岩波書店は『アララギ』の売捌所、発売書と変わっていき、事業も出版業へと拡大していくことになります。

→次号も、岩波茂雄の人生についてご紹介します。