諏訪氏ゆかりの地

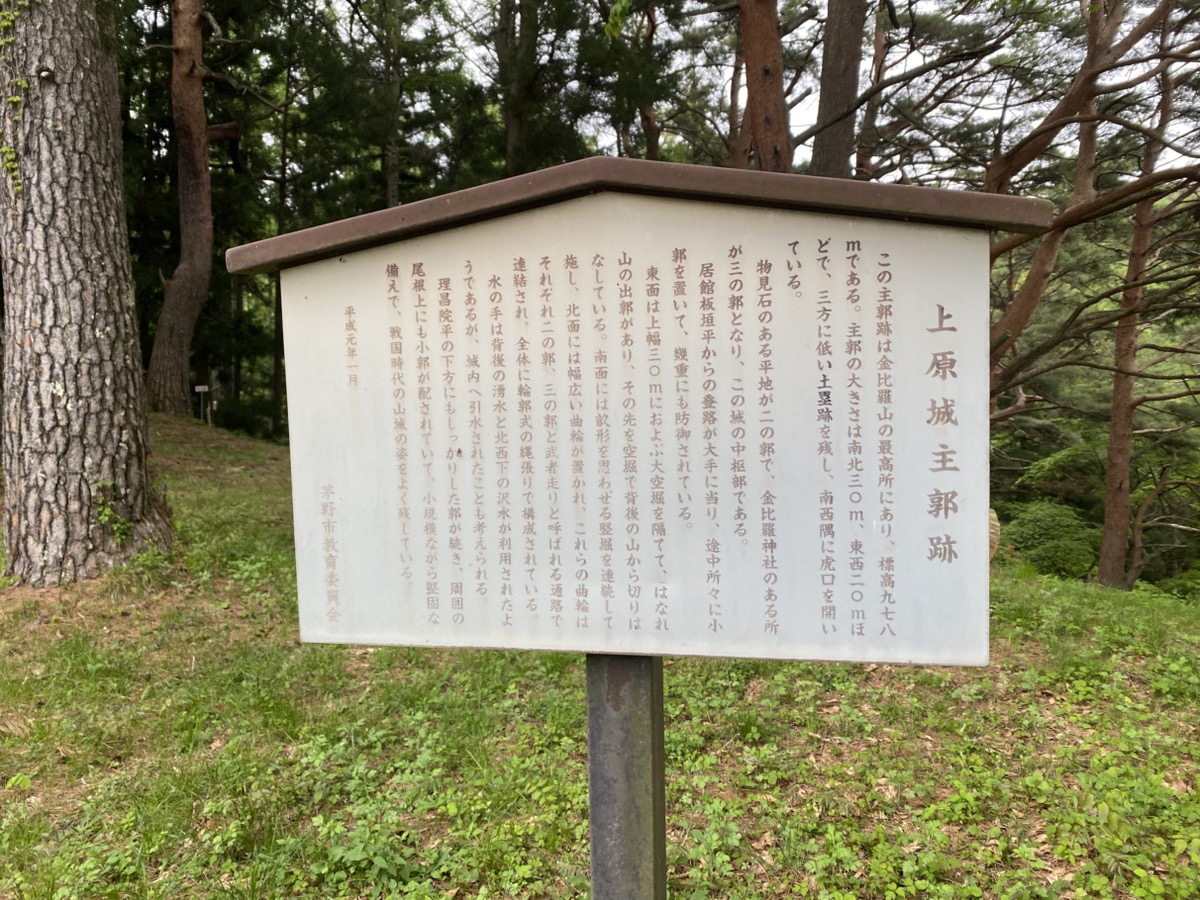

◆上原城 茅野市

室町時代に諏訪信満によって築城されたといわれています。信満は、「諏訪氏中興の祖」といわれる諏訪頼満の祖父です。以来、信満、政満、頼満、頼隆、頼重と5代70年に渡って諏訪地方を統治しました。天文11年(1542年)には、武田晴信(信玄)が信濃侵攻で領主・諏訪頼重を滅ぼし、諏訪地方は武田氏の領国となりました。武田家の支配下では、譜代家老の板垣信方が諏訪郡代として赴任。天文17年(1548年)の上田原の戦いで戦死するまで治めました。翌年には高島城(茶臼山城)が築城され、諏訪郡の政治的拠点は高島城に移転。天正10年(1582年)には、織田・徳川連合軍による甲州征伐で武田氏は滅亡し、廃城になりました。

金比羅山の山頂と中腹にある居館から成る城で周囲は堀があり、小規模な城下町となっていました。城下町には諏訪大社上社と別当寺である神宮寺の門前町が含まれ、諏訪の政治経済の中心地でした。

現在は、城址には主郭や土塁、空堀、物見石などの遺構が残っています。

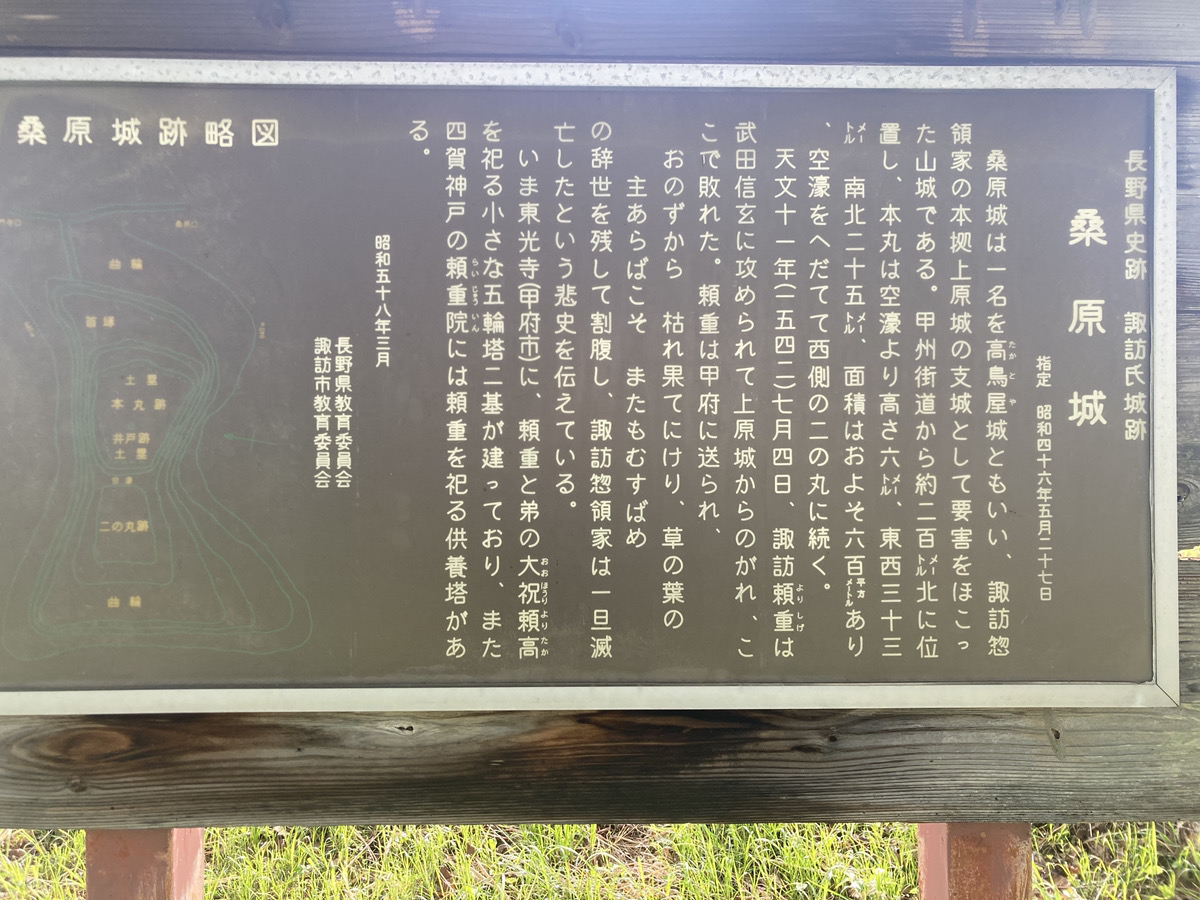

◆桑原城 諏訪市

築城時期は不明ですが、松代藩士の桑原氏が築いたといわれます。本拠・上原城の支城で、別名を高鳥屋城、水晶城などと呼ばれていました。天文11年(1542年)、武田晴信(信玄)による信濃侵攻の際、頼重は上原城を焼き払って桑原城に籠城。諏訪氏が滅亡した後は廃城となりました。

現在は、本丸跡、二の丸跡、東郭、西郭、土塁、空堀などが残っています。

◆高島城(茶臼山城)

諏訪市室町時代、諏訪氏が茶臼山に築いた居城。諏訪氏の滅亡後、天文18年(1549年)には長坂虎房が諏訪城代となって高島城へ入城しました。山本勘助により改修されたといわれ、その後、武田氏による諏訪郡支配の拠点となりました。武田氏が滅亡した後は、本能寺の変による天正壬午の乱の後、諏訪頼忠が諏訪氏を再興し、新しい拠点として金子城を築城。けれども天正18年(1590年)に頼忠が武蔵国に転封となり、豊臣秀吉の家臣である日根野高吉が入城しました。文禄元年(1592年)に諏訪高島城を築いて移り、茶臼山城は廃城になりました。

現在、城の遺構は何も残っていませんが、桜ヶ丘団地入口付近に城跡碑が立っています。

◆諏訪高島城 諏訪市

慶長3年(1598年)、日根野高吉が築城しますが、3年後に転封。譜代大名の諏訪頼水が2万7千石で入封し、以来諏訪の地の領主となりました。寛永3年(1626年)には南の丸に徳川家康六男の松平忠輝を預かり、監禁。廃藩置県後の明治4年(1871年)には県庁舎として利用。明治8年(1875年)に大部分の建造物は破却または移築され、一時は石垣と堀のみとなり、翌年、高島公園として一般に開放されました。

現在は、昭和45年(1970年)に天守・櫓・門・塀が復元され、高島公園として整備されています。

諏訪地方に点在する、諏訪氏ゆかりの地。諏訪への旅の際は、歴史散歩を楽しむのもよいでしょう。