作家になるまでの壮絶な人生

プロレタリア作家として知られる平林たい子は、明治38年(1905年)現在の諏訪市である諏訪郡中洲村に生まれました。平林家は明治5年まで名主を務めた旧家でしたが、明治時代になって、祖父が製糸業を始めたが失敗。父は朝鮮に渡り、母は農業の傍ら雑貨商を営んでいました。たい子が誕生したときすでに家は傾いており、幼い頃から店を手伝い、成績も優秀だったといいます。

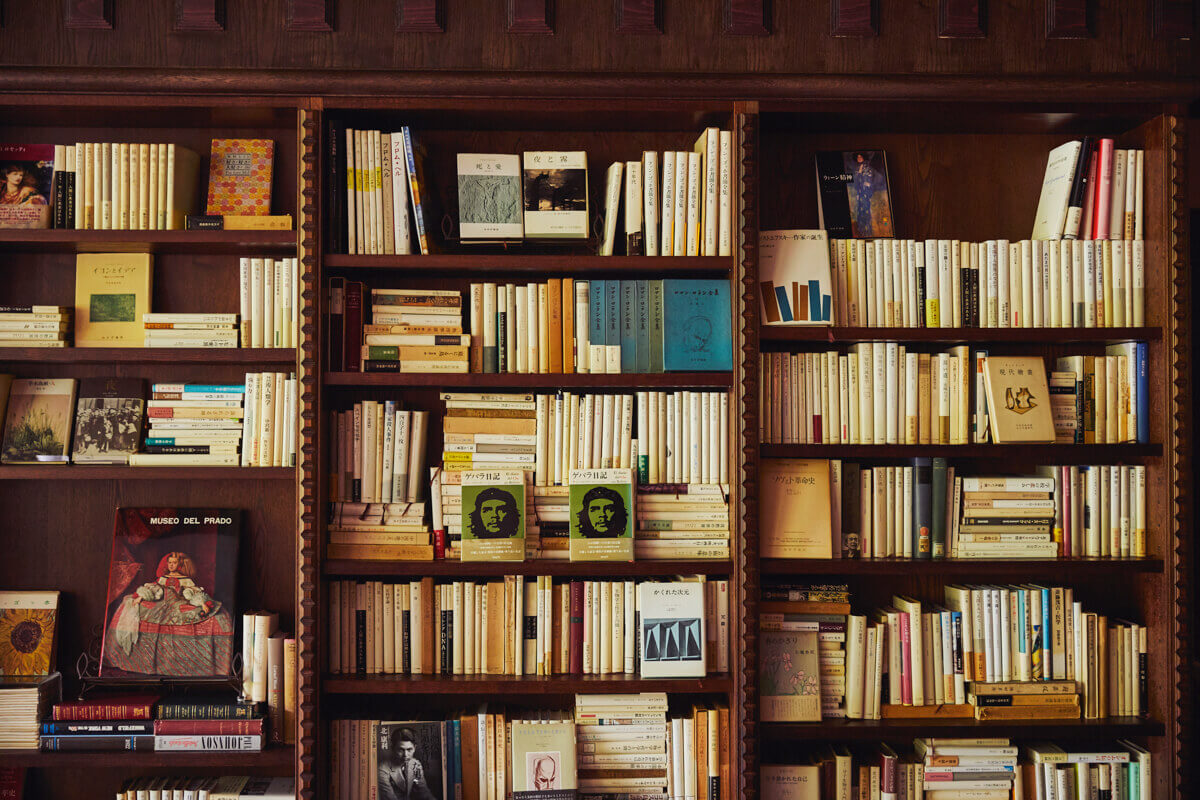

小学校高学年時の担任は新しい世を作る人材を育てようと、優秀な生徒を集めて特別な授業をしていました。人は社会により生かされ、社会に尽くし返さなければならないという教えを受け、たい子は社会に目を向けるようになり、政治的思考に傾いたといわれます。また、裕福だった姉の嫁ぎ先に行き、たくさんある書物の中からロシア文学書を読んだことも、後のたい子に大きな影響を与えました。

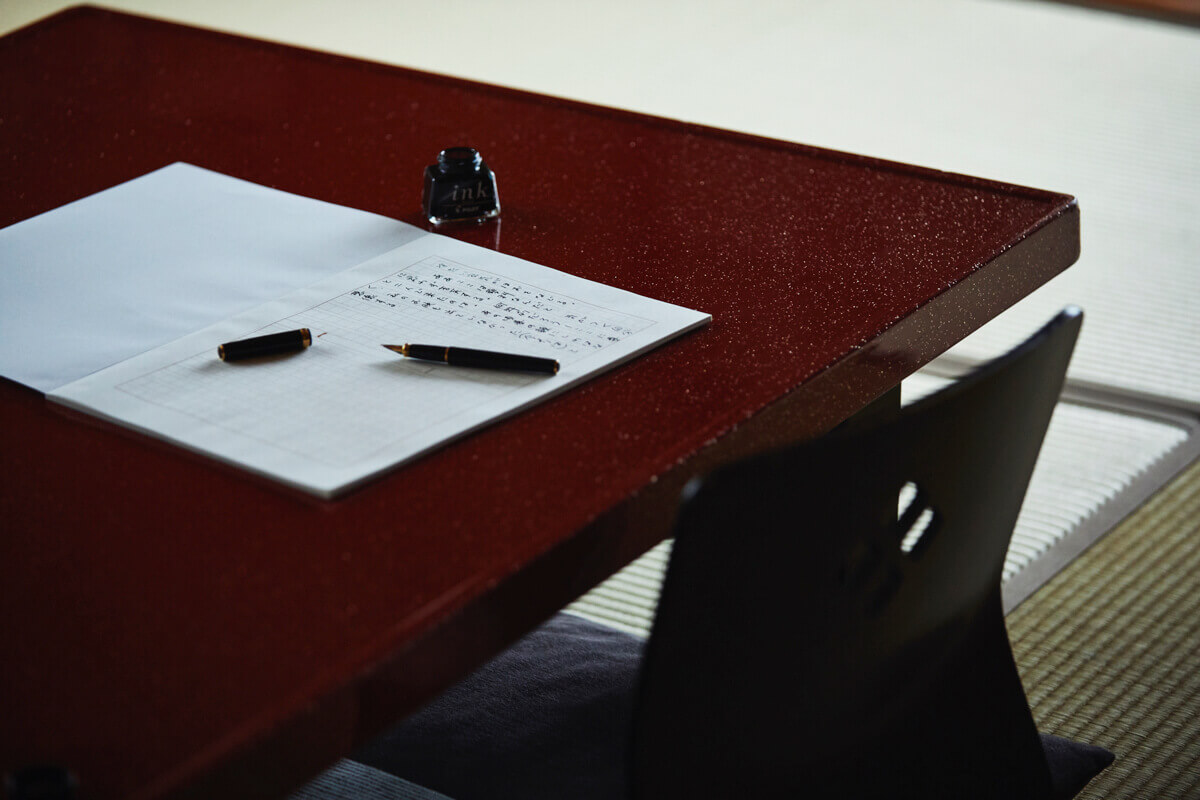

上諏訪町立諏訪高等女学校(現在の長野県諏訪二葉高等学校)を独断で受験。首席合格したため、周囲の支援で入学することができました。けれども、優秀すぎるたい子にとって授業は刺激的なものではなく、雑誌への投稿などを行い掲載されるほどに、小説家になる意志を固めていきました。

女学校を卒業後は進学することなく上京して交換手見習いとして働きました。大正11年(1922年)には社会主義者である堺利彦に手紙を出して、アナーキスト青年グループに近づき、そこで出会った活動家の山本虎三と同棲し左翼活動を開始。また、憧れのロシアの地に行こうと朝鮮にいる虎三の姉を頼り、朝鮮から入国しようとしますが受け入れられず、1カ月で帰国します。さらに、関東大震災が起こり、二人とも検挙されて東京から追放されてしまいます。

大正13年(1924年)には、左翼運動をしようと虎三の兄を頼って満州に行ったものの、虎三は不敬罪の罪で投獄。そのときたい子は妊娠しており、大連の病院で一人女の子を出産しましたが、栄養不足のために24日目に亡くなりました。その後一人で帰国し、満州での生活を描いた小説『投げすてよ!』を執筆。同人誌『文芸戦線』に小説を発表するようになります。昭和元年(1926年)には、林芙美子らと女性作家部ループを結成。この頃、林芙美子と共同生活をしていたといわれます。

昭和2年(1927年)、新鋭作家小堀甚二と見合い結婚をしました。『嘲る』が大阪朝日新聞の懸賞小説に入選。次いで『施療室にて』を発表し、社会主義思想や共産主義思想に結び付くプロレタリア文学の新進作家として認められました。

このとき、たい子は22歳。一人で出産したのはなんと18歳のときでした。激動の時代をたくましく駆け抜けたたい子の人生はまだまだ続きます。