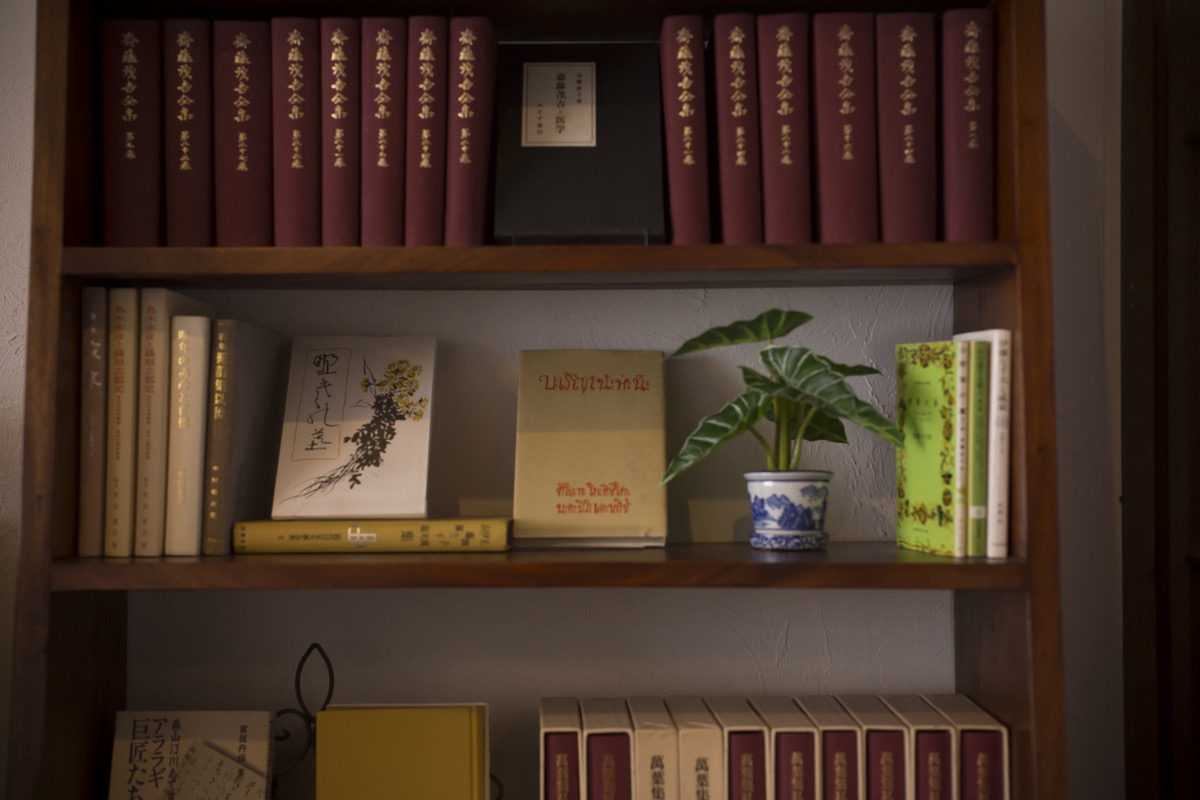

アララギ派の歌人としての活躍

「夕焼空焦げきはまれる下にして氷らんとする湖のしづけさ」

これは、島木赤彦が故郷の諏訪湖を詠った和歌です。『切火』の一首目に納められ、教科書などにも掲載されました。

明治31年(1898年)、師範学校卒業後は北安曇郡池田会染尋常高等小学校(現池田町立池田小学校)で教員になり、その後さまざまな地域で教鞭をふるいました。また、同年、下諏訪町高木の久保田政信の養嗣子として同家長女・うたと結婚しますが、4年後にうたが死去。その妹と再婚しました。広丘高等尋常小学校で校長を勤めた際には、広丘歌会(広丘アララギ短歌会)を開き、同校の教師であった中原静子らを育成しました。

明治36年(1903年)には、岩本木外らとともに『氷むろ』(後に『比牟呂』)を設立。その半年後に『馬酔木(あしび)』を興した伊藤左千夫へ赤彦は「床払の祝」二首を送りました。これがきっかけとなり、赤彦は左千夫と親交をもち、以後『馬酔木』には何度となく短歌や歌論が掲載されました。明治42年(1909年)8月、『比牟呂』は、『馬酔木』から『アカネ』『阿良々木』を経て改題された『アララギ』と合併しました。

赤彦は信州にいながらも『アララギ』のバックアップを行っていましたが、左千夫と若い同人の意見が対立していました。左千夫が死去する直前の大正2年(1913年)には、斎藤茂吉が窮状を訴え、赤彦が上京。編集発行人を一時的に茂吉にすることで休刊を防ぎました。そして、その年に発行されたアララギ叢書第1編、島木赤彦・中村憲吉の合著歌集『馬鈴薯(ばれいしょ)の花』、また第2編の斎藤茂吉の『赤光』が注目されました。これらをきっかけに『アララギ』は歌壇で広く認められるようになりました。

その後も『アララギ』の運営を立て直すべく、大正3年(1914年)教職を辞任して、上京。以後、『アララギ』の編集発行人となり、茂吉、憲吉らとともに写実主義を追究しながら中心的指導者として活躍しました。また、このころ、アララギ叢書第4編として第二歌集『切火』を出版。また、写生を通した「鍛錬道(トレーニング)」「一心集中」を唱え、自身の作品もアララギ歌風の深度を増していきました。

大正9年(1920年)には第3歌集『氷魚(ひお)』を発行。「鍛錬道」「一心集中」の写生に立脚する赤彦調を確立しました。大正13年(1924年)に発行された、第4歌集『太虚集(たいきょしゅう)』では、自然と人間とが一体になった「寂蓼(せきりょう)相」と呼ばれる赤彦の独自の世界を実現しています。大正15年(1926年)3月27日、胃がんを患い下諏訪の自宅で永眠。同年、第5歌集「柿蔭集(しいんしゅう)」が刊行されました。

『アララギ』の主軸となって活躍した赤彦の死は、『アララギ』の一時代の終焉を迎えたといわれています。

→次号は、赤彦ゆかりの地などをご紹介します。